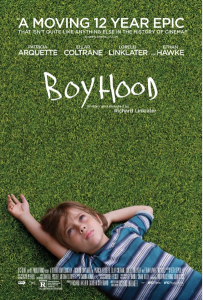

Un film girato in dodici diverse sessioni, una volta all’anno, tra il 2002 e il 2013, dodici anni contratti in 165 minuti: Matteo Piccioni racconta “Boyhood”, il film di Richard Linklater sul progredire del tempo.

Boyhood – del regista texano Richard Linklater (1960) – è stato il caso cinematografico del 2014, ancora protagonista nel 2015 con il conferimento dell’Oscar alla migliore attrice non protagonista a Patricia Arquette, il più noto di una serie di premi di cui il film ha fatto incetta dalla sua uscita. Si tratta di una sorta di romanzo di formazione che ha come protagonista il piccolo Mason (Ellar Coltrane), il racconto della sua infanzia e prima adolescenza, nel quale, in verità, non accadono particolari avvenimenti, non si vivono sensazionali avventure, non si ricevono lezioni di vita clamorose pronte a sconvolgere o dirottare la sua crescita forse un poco movimentata, certo, per via delle scelte poco oculate in fatto di vita sentimentale di sua madre (Patricia Arquette); nella pellicola, in sostanza, non accade niente se non il progredire, giorno dopo giorno, dell’esistenza del protagonista lungo l’arco di dodici anni, periodo che costituisce il ciclo scolastico statunitense, tra la prima elementare e il primo anno di college. Questo e nient’altro è la trama, l’ossatura di Boyhood.

Cosa dunque rende particolare, addirittura un capolavoro, questo film che riduce l’azione alla registrazione di eventi feriali e quotidiani, se si vuole insignificanti, di lunghi dialoghi (soprattutto tra Mason e suo padre [Ethan Hawke], che vive altrove e si è ricostruito una famiglia), laddove si richiede al cinema viceversa il racconto di una vita d’eccezione alternativa allo svolgere piatto dell’esistenza? L’unicità del film sta nel fatto che i dodici anni della finzione corrispondono esattamente ai dodici anni vissuti dai protagonisti, dagli attori, da noi stessi, poiché esso è stato girato in dodici diverse sessioni, una volta all’anno, tra il 2002 e il 2013; questo ha permesso a Linklater di presentare in un unico film di 165 minuti le trasformazioni, i mutamenti, fisici, oggettivi, operati dal tempo, non solo sugli attori e dunque sui personaggi – loro crescono, maturano, invecchiano realmente – ma anche sulla storia recente del primo decennio del XXI secolo. Inoltre, come i personaggi e il loro trasformarsi negli anni, anche gli oggetti, le novità editoriali, musicali, tecnologiche (dall’ipod all’iphone, l’avvento dei social), gli avvenimenti storici e sociali scelti attentamente nel film, diventano dispositivi temporali che servono a collocare temporalmente le scene: quella canzone, quell’apparecchio, quell’evento non sono altro, se così si può dire, che “date” reificate in oggetti e fatti che assumono un chiaro valore sineddotico.

Cosa dunque rende particolare, addirittura un capolavoro, questo film che riduce l’azione alla registrazione di eventi feriali e quotidiani, se si vuole insignificanti, di lunghi dialoghi (soprattutto tra Mason e suo padre [Ethan Hawke], che vive altrove e si è ricostruito una famiglia), laddove si richiede al cinema viceversa il racconto di una vita d’eccezione alternativa allo svolgere piatto dell’esistenza? L’unicità del film sta nel fatto che i dodici anni della finzione corrispondono esattamente ai dodici anni vissuti dai protagonisti, dagli attori, da noi stessi, poiché esso è stato girato in dodici diverse sessioni, una volta all’anno, tra il 2002 e il 2013; questo ha permesso a Linklater di presentare in un unico film di 165 minuti le trasformazioni, i mutamenti, fisici, oggettivi, operati dal tempo, non solo sugli attori e dunque sui personaggi – loro crescono, maturano, invecchiano realmente – ma anche sulla storia recente del primo decennio del XXI secolo. Inoltre, come i personaggi e il loro trasformarsi negli anni, anche gli oggetti, le novità editoriali, musicali, tecnologiche (dall’ipod all’iphone, l’avvento dei social), gli avvenimenti storici e sociali scelti attentamente nel film, diventano dispositivi temporali che servono a collocare temporalmente le scene: quella canzone, quell’apparecchio, quell’evento non sono altro, se così si può dire, che “date” reificate in oggetti e fatti che assumono un chiaro valore sineddotico.

L’aspetto temporale che sostanzia l’intero lavoro è del resto sottolineato nel titolo previsto per il film, 12 Years, poi modificato in seguito all’uscita di 12 Years a Slave di Steve McQueen (2013). Nondimeno, Boyhood è un film sul cambiare fisicamente e mentalmente, sul crescere e sul maturare, un film che concettualizza e allo stesso tempo concretizza visivamente l’idea che l’esistere non è altro che uno sviluppo di azioni nel tempo e che, dunque, tempo e vita si trovano a coincidere. In questa prospettiva appaiono centrali i dialoghi, che caratterizzano questo come gli altri lavori del regista americano – che prevalgono e solo grazie ai quali la storia trova il suo svolgimento –, poiché tra un aneddoto apparentemente banale e l’altro vi è sempre una riflessione esistenziale sull’essere, il crescere, il vivere.

L’interesse della vita umana e del suo reale svolgersi, nonché il rapporto tra tempo della finzione, tempo della fruizione e tempo della realtà ha caratterizzato sin dagli esordi indipendenti il cinema di Linklater (Slacker, 1991; Dazed and Confused, 1993), in particolare nel lavoro che precede – ma che in realtà è in parte contemporaneo – Boyhood, vale a dire la trilogia dei Before: Before Sunshine (1995), Before Sunset (2004), Before Midnight (2013), dove di nuovo si assiste alla trasformazione reale dei personaggi per effetto del tempo reale, ma che, come un trittico, è scandito in tre pannelli, oppure come in una pièce teatrale in tre atti, o, ancora, come in un progress di Hogarth, in tre scene. In Boyhood, il trittico invece confluisce in unico affresco epico dove lo scorrere degli anni si dispiega senza soluzione di continuità nelle tre ore di film.

Se, dunque, tempo e vita coincidono in questo caso per mezzo della scelta di dilatare l’effettiva lavorazione del film, poi rimanipolato in postproduzione affinché tutto avvenga in maniera fluida sotto gli occhi dello spettatore, in Before sunset, il regista compie un ulteriore riflessione sul rapporto tra tempo reale e tempo della finzione. Il film, infatti, a differenza degli altri che raccontano vicende di solito racchiuse nell’arco delle 24 ore o poco meno, ma che in ogni caso necessita di essere contratto, si caratterizza per una pressoché totale sovrapposizione tra i due tempi. I 77 minuti del film rappresentano l’effettiva durata del periodo in cui i due protagonisti (Ethan Hawke e Julie Delpy) trascorrono insieme dopo essersi ritrovati casualmente a Parigi; il film si snoda attraverso pochi e lunghi piani sequenza, in cui la coppia non fa altro che parlare di ciò che è accaduto nei nove anni che sono trascorsi dal loro primo e ultimo incontro, delle proprie vite private e professionali, delle proprie passioni, dei rispettivi modi di pensare e vivere la vita, racconto riportato veridicamente con le sue pause, l’attesa e la consumazione in un caffè, il tempo necessario a percorrere a piedi il tratto di strada tra l’Île de la Cité e la sponda opposta della Senna, oppure quello di un breve tratto in bateau.

(Matteo Piccioni @Matteo1Piccioni)